技術情報「疲労試験機の利活用について」

(公財)広島市産業振興センターでは、令和6年度に(公財)JKAの補助を受けて2軸疲労試験機を導入しました(図1)。今回は、この疲労試験機の活用事例を紹介します。

疲労試験機:https://www.itc.city.hiroshima.jp/setsubikiki/setsubikiki-3/3-8.html

1 疲労試験機とは

疲労試験機は、主に各種材料の疲労特性や、機械部品、製品の耐久性を調査することに使用される装置です。今回導入した試験機の特徴は、最大試験荷重の容量が200kNであることと、試験の荷重負荷方向が2方向(2軸)であることです。200kNの荷重容量であることで、日本産業規格(JIS)で規定される一般的な形状・大きさの引張試験片の疲労試験が可能となります。また、荷重負荷方向が2軸であることで、より立体的な荷重負荷状況を再現することができるようになります。例えば、自動車のサスペンション周り(図2)について、実際の走行中にカーブを曲がる際には、衝撃を吸収する際の上下動(赤両矢印)に加えて、遠心力による横方向からの力(青矢印)が繰り返し加わりますが、これに近い状況を再現した耐久試験が可能です。

2 疲労破壊とは

金属材料は、ある程度変形させても元の形に戻りますが、大きく変形させた場合には変形したままになります。前者の特徴を利用した製品の代表としてバネがあります。また、後者の特徴を利用して様々な部品や製品が加工されており、この加工方法のことを塑性加工と呼びます。鋼板から立体的な製品を作り出すプレス加工がこれに相当します。ここで、変形したままになるかどうかの境目の荷重を降伏点と呼び、通常、機械部品などでは、変形が降伏点を超えないように設計します。しかし、降伏点以下の小さい負荷であっても、これが長期間繰り返し負荷されると、材料が破壊に至る厄介な現象があり、このような破壊のことを「疲労破壊」と呼びます。金属材料の場合には「金属疲労」と呼ばれたりもします。

3 疲労試験

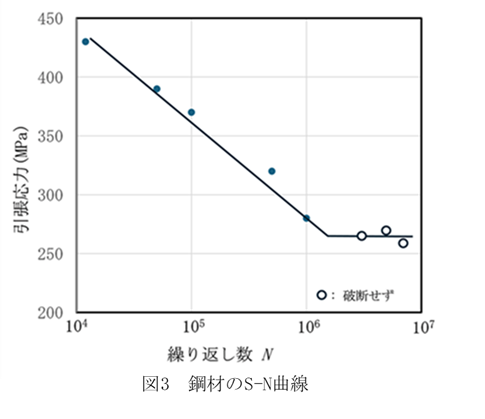

どのくらいの「力」をどのくらいの「回数」加えると材料が疲労破壊するかを調べる方法として、疲労試験があります。加える力と負荷の繰り返し数との関係を表すグラフのことをS-N(Stress-Number)曲線と言い、材料の疲労特性の把握に用いられています。図3に一般的な鉄鋼材料の引張負荷におけるS-N曲線図を示します。

この図では、負荷する力を応力(単位面積当たりに負荷される力)で表しており、ある応力で繰り返し引張負荷した場合に、破壊に至った繰り返し数をプロットしています。図からは、応力の減少に伴い繰り返し数は増加していくことが確認されます。また、加える応力が約250MPa程度以下となると、破壊しなくなるということを表しています。つまり、この鉄鋼材料を使用する場合、250MPa以上の引張負荷が加わらないように設計すれば、製造する製品、部品は、半永久的に壊れることがありません。

4 事例紹介

4.1 製品の耐久試験

当センターでは、疲労試験機を利用して、実際の部品の使用環境を模擬した状況の試験を行うことがあります。ここでは、トレーニングジムなどにあるラットプルダウンマシン用のハンドルグリップ(図4)について、安全性確認のための耐久試験を行った事例を紹介します。この製品では、図4の赤矢印で示す穴にマシンのケーブルをつなぎ、グリップを持って繰り返し引っ張るトレーニングを行います。試験では、図5のような形でグリップ部分を試験機のヘッドに固定し、シャフトを黄色矢印方向に繰り返し引っ張るようにしました。上級者ともなると、100kgf以上の負荷でトレーニンフを行う方もいるらしく、そのような負荷を1万回繰り返し負荷して、製品が破損しないかの調査を行いました。

4.2 プレス加工想定での摩擦係数測定

次に、プレス部品などで板材が金型と擦れる際の摩擦係数がどのくらいであるかを試験、調査した事例を紹介します。この試験は、負荷軸が2軸あることで、可能な試験になります。試験の状況を図6に示します。金型を想定した鋼材製の半円柱で亜鉛メッキ鋼板(板厚 2mm、板幅 50mm)を黄矢印方向に20kNの力で挟んで圧縮し、圧縮力を負荷したまま鋼板を引き抜くことでプレスでのしごき加工を再現し、半円柱と亜鉛メッキ鋼板の間の摩擦係数を求めました。

摩擦係数は、面に負荷した力(横方向の力)と引き抜く力(縦方向の力)の比で求めることができますので、引き抜く際の力の変化をリアルタイムで測定することで、摩擦係数の変化を求めることができます。なお、金型想定の半円柱表面と鋼板表面には、無添加の機械油を薄く塗布しています。概ねμ=0.12~0.15の値が得られました。この数値は、油潤滑化における鋼材の摩擦係数として妥当なものであり、また、引き抜き速度が速くなるほど摩擦係数は減少傾向を示していますが、これは、流体潤滑の影響が強くなっていることを表していると考えられます。

5 まとめ

今回は、疲労試験機の利活用の一例を紹介しました。各種の、材料、製品の疲労特性や耐久性はもちろんですが、使い方を工夫することで様々な形状の製品・部品の引張強度や摩擦係数の測定も可能です。調査評価の御要望がありましたら、まずは、お気軽に御相談ください。

問い合わせ先

工業技術センター

TEL : 082-242-4170(代表)

E-mail : kougi@itc.city.hiroshima.jp